学四史 颂党恩 传家风 | 党员家庭讲红色故事①

百年薪火传,建功新时代。

为进一步团结引领我省广大妇女及家庭深刻感悟党的百年奋斗历程,感悟党和国家事业取得的历史性成就以及家庭生活发生的巨大变化,从红色革命精神中汲取奋进力量,把感恩党、感恩新时代的真挚情感转化为奋斗建功的实际行动。即日起,省妇联开设“党员家庭讲红色故事”“党员家庭讲家风故事”系列专栏,发挥家庭先进典型的示范带动作用,激励更多家庭传承红色家风,赓续精神血脉,铭记党史党恩,弘扬家国情怀,坚定不移听党话、跟党走。

西浪村位于洞头大门岛南部中段,是大门岛开发最早住人的地方。陈氏祠堂坐落在大门镇西浪村振文头,始建于清康熙三十三年,迄今已有300多年历史。2005年,在陈氏多位世孙和宗亲理事的共同努力下,建成了五间二进二层的“陈氏宗祠”大楼。

陈大芳先生为洞头西浪村陈氏第九代后裔,毕业于浙江杭州大学,大学时期已经加入中国共产党员,参加游击队,常年在外活动。由于对敌策略上的需要,上世纪40年代,陈大芳以国民党副乡长的名义长期潜伏在大门从事地下党工作。当时,玉环县的共产党地下组织在玉环一带组织游击队,陈大芳和同为共产党员的大儿子陈光彩联合为其提供情报及资金支持。后来,陈大芳在一次回家时不慎被人告密,围堵在家中后房,被国民党机枪乱射至死。

陈大芳膝下有七子,其中大儿子陈光彩,二儿子陈光闪,四儿子陈光正都是为党和人民作出过贡献的人员。

大儿子陈光彩,1925年左右出生,一直在温州一带打游击,他的枪法很准,是个能人,一次国民党水警队抛锚在西浪海上,他独自一人游泳出去把水警队轮船及队员都接走了,在当时成了一个英雄人物。当他去观音礁发展下线时被国民党抓走,后移送至温州,在温州西门松台山下被枪决,就这样一位年轻的革命者献出了自己宝贵的生命。

二儿子陈光闪,1928年出生,解放初期,为洞头区三盘区区长,经常为温州递送情报。一次,陈光闪在送情报去温州的途中被国民党轮船截走,为了不让敌人截取活动情报内容,他把情报扔到海里。自己被敌人带到霓屿,霓屿解放后,被国民党带到台湾。直至上世纪80年代两岸相通后,于1987年和久别37年的妻子团圆。

四儿子陈光正,1936年出生,参加抗美援朝志愿军,并在朝鲜战场上荣获二等功。

洞头大门岛陈氏家族传承了其先祖俭朴清正、忠诚智勇的秉性,为了保家卫国先后参加革命,付出了几代人的鲜血与生命,他们的事迹连同陈氏祖先抗击倭寇的历史永远回荡在大门岛的上空,铭记在海岛人民的心里。

家规家训:勤读书 要孝悌 谦恭学 循礼仪

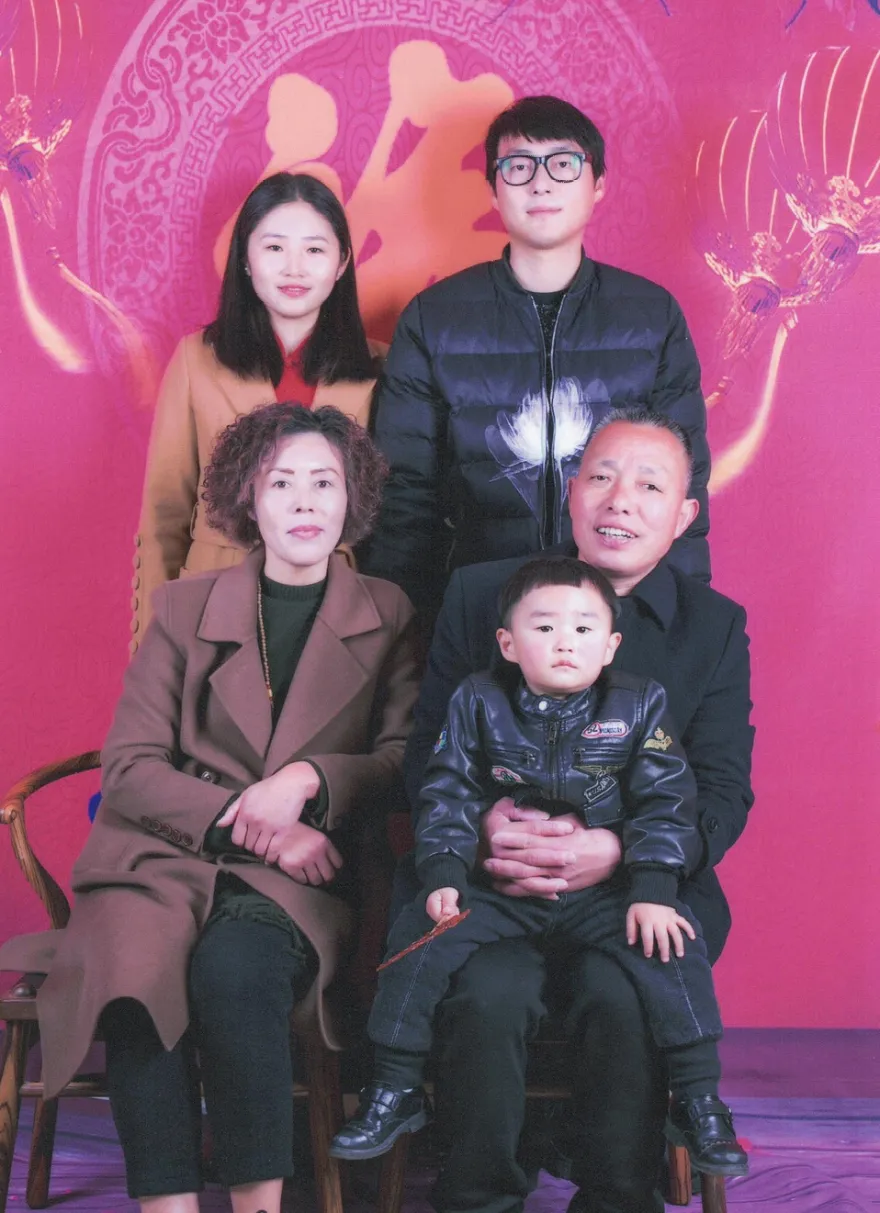

家庭事迹简介

胡婷婷是名85后,现任洞头先锋女子民兵连副指导员,加入连队14年,从一名普通民兵快速成长为连队骨干,多次被评为优秀骨干,优秀女民兵等。她以身作则、甘于奉献、表现突出,因经常带病训练,造成了爆震性耳聋。多年来,她始终严以律己,充分发挥党员先锋模范作用。因常难以兼顾工作和家庭,面对常规集训、紧急突发任务,丈夫义无反顾地成为了家庭“煮夫”和超级奶爸,确保胡婷婷能圆满出色的完成训练任务。一家人克服困难,以大局为重,无私奉献,圆满完成各项工作任务。

今年是建党100周年,由我们和大家分享一个长兴的党史故事《将军的草房》。

大家都知道,长兴是革命老区,1937年“七七事变”后,日军大肆侵犯我们的国土,为了拯救我们的民族,国共 进行了第二次合作,把南方14个地区的红军游击队于1937年12月改编为“新四军”, 其中一师师长粟裕,当年就来到了长兴,在长兴建立了新四军苏浙皖抗日根据地,部队就进驻在长兴的槐坎、白岘一带。

当年根据地的广大官兵与长兴人民结下了深厚情谊,长兴也被誉为“江南小延安”。可是堂堂一个粟裕大将军,怎么开始搭草房子了呢?让我来告诉你们吧!

原来到了长兴之后,为了减轻当地群众的负担,粟裕同志带头响应毛主席关于“自己动手,丰衣足食”的号召,凡事都亲自动手。到了1939年冬,新四军司令部人多房子不够住,粟裕当时是江南指挥部副指挥,为了节省开支,粟裕同志就带了一个班,在司令部天井廊檐下,亲自动手用毛竹、稻草编成一个个约三尺长、两尺宽的草块,再把这些草块编搭起来,用作房子的墙壁,中间开个小窗,再用稻草编成一扇门,搭成了草房子居住。粟裕将军的夫人楚青当时还在草屋内有一张合影,至今留存在长兴的档案馆内。

这些草房子体现了他们自力更生、艰苦奋斗的精神。所以当时根据地流传着一首歌谣,叫做《金银花》,里面有这样两句歌词“吃菜要吃白菜心,当兵要当新四军”。随着这两句歌词的传唱,当时长兴有1400多名的青壮年参加了新四军,走上了抗日救国这条道路。也正因为有了这些革命先烈的英勇献身,才迎来了浙西解放的曙光!

家规家训:忠 孝 勤 俭

家庭事迹简介

在杨旸的大家族中,有四代军人。她作为第三代军嫂,结婚10多年以来,一直关心支持丈夫在部队的工作,用她自己柔弱的肩膀挑起家庭生活的重担,践行着结婚时许下的“嫁给你,就支持你军旅事业”的诺言,全力支持丈夫安心服役和献身国防事业。这个家庭还是三代慈善人,早在20多年前她母亲在马路边垃圾桶旁的地上捡到3万元,守在原地等了半个多小时还给了失主。2016年正式注册成立“幸福义工协会”,以家庭的形式积极参与社会公益活动,项目带动,通过作品展、制作绘画衍生品、爱心义卖等活动,向困难群体捐助善款2万余元。

赵一曼,这个非常响亮的名字,是家喻户晓的抗日民族英雄。1950年拍摄的电影《赵一曼》,使赵一曼的故事广为流传。但是,人们或许不知道,赵一曼是赫赫有名的黄埔军校女生队的一员,更是一个优雅、美丽、内心充满母性柔情的女人。

赵一曼,又名李一超,四川宜宾人,1926年加入中国共产党。

1936年8月2日,赵一曼被押上去珠河的火车,她知道自己已来日无多,此时,她想起来远在家乡的儿子,她向押送的经常要了纸笔,给儿子写了一封感人的遗书:“母亲对于你没有能尽到教育的责任,实在是遗憾的事情。母亲因为坚决地做了反满抗日的斗争,今天已经到了牺牲的前夕了。希望你,宁儿啊!赶快成人,来安慰你地下的母亲!在你长大成人之后,希望不要忘记你的母亲是为国而牺牲的!”赵一曼牺牲后,1962年4月9日,郭沫若为他的黄埔校友女英雄赵一曼题诗:

蜀中巾帼富英雄,石柱犹存良玉踪。

四海今歌赵一曼,万民永忆女先锋。

青春换得江山壮,碧血染将天地红。

东北西南齐仰手,珠河亿载漾东风。

家规家训:好好做人,踏实做事

家庭事迹简介

周党英家庭是社区里的特殊家庭,也是党员模范家庭。周党英的丈夫杨瑞林曾当过空军,在部队先后被评为“先进党员”和“先进工作者”。杨瑞林退役后因中风残疾,生活不能自理,18年来周党英不离不弃、无微不至地照顾着生病的丈夫,用柔弱的身躯撑起一个家,热心公益事业,身体力行给女儿做榜样。女儿杨微微在家庭氛围影响下,也申请成为了一名共产党员。一家人三个党员,时刻保持忠诚的“红心”,充分发挥着党员先锋模范作用。

彩蛋~~~

各地“颂党恩 传家风”活动

精彩瞬间

家庭家教家风主题宣传月以来,我省各级妇联以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线,用好红色资源,讲好红色故事,面向全省家庭广泛开展以“颂党恩 传家风”为主题的红色家风传承系列活动,多措并举推动“四史”宣传教育深入妇女、走进家庭,广泛凝聚巾帼“她”智慧和磅礴家力量,以实际行动庆祝党的百年华诞。

材料来源/省妇联家庭和儿童工作部

图片/省妇联家庭和儿童工作部

编辑/郑丹丹