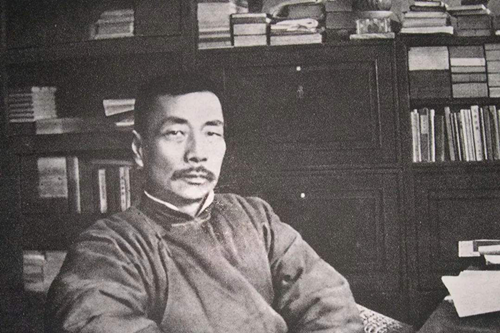

好家风传承:一脉相承的“民族魂”——鲁迅家风

坚韧不拔:为人之本

《魏书·祖莹传》有曰:“文章须自出机杼,成一家风骨,何能共人同生活也。”鲁迅先生之所以成为文学历史上的一座丰碑,也正因他的作品能从最平凡人的角度,挖掘与审视有关人性、人生的命题。而这种“夺魏晋之风骨,换梁陈之俳优”的气魄则源于鲁迅先生的经历,以及从母亲身上继承而来的品格。

鲁迅先生生长于一个没落的士大夫家庭。在其13岁时,他在京城做官的祖父因科举舞弊案入狱,父亲又久病不愈。作为长子,鲁迅为了给父亲治病,常常出入当铺和药店,饱受人们的冷眼。家境的败落,使他过早地结束了幸福的童年生活,和母亲一起挑起了家庭的重担。正是这期间,鲁迅历经人情冷暖、世态炎凉。正如他后来在《呐喊》自序里写道:“有谁从小康人家而坠入困顿的么,我以为在这途路中,大概可以看见世人的真面目。”在乡下外婆的家里,鲁迅开始接触到农村社会,亲近底层人民。他从此开始的对周围人人格的深邃洞察,从中感受到农民生活的困苦和他们勤劳、纯朴的性格,如同《故乡》中那意气风发的少年闰土。也正是这些经历,使他对劳动人民有着深切的同情,使他从那时便养成了“横眉冷对千夫指”的坚韧和硬挺。

除了童年坎坷的经历,成就鲁迅先生那分坚韧的还有他的母亲。鲁迅先生的母亲是一个饱受痛苦磨难的女性。作为一个旧社会的女性,家道中落、丈夫亡故的一连串不幸,加上当时社会黑暗,人情冷漠,使她一时陷入悲痛之中。然而,这位坚强贤惠的女性,没有被困难吓倒。她立下家规:用坚强抵御软弱,用笑脸抹去泪水,从哪里跌倒,从哪里爬起,绝不倒下。宁可自己少吃一餐饭,也不让鲁迅少念一天书。这份强大的决心,使得她在那般困苦之下,忍饥挨饿、辛勤劳作。她靠着这份意志养活了母子,更让鲁迅出人头地。鲁迅成名后,经常对人说“阿娘是苦过来的”。

以孝为先:修身之德

慈母和良好家规的熏陶感染,让鲁迅先生一直秉承以“孝道”为修身之德、为处家之宜。从小,鲁迅开始担负起长子的责任,为母亲分担重任,且刻苦学习。鲁迅从小深知母亲的良苦用心,深知母亲的苦楚,深爱母亲的勤劳勇敢。他总是对母亲百依百顺,从不顶撞,关心备至。

参加工作后,鲁迅先生在生活上也从不怠慢了母亲,他总是想方设法让母亲晚年过得舒适、安乐。因此,在北京工作时,鲁迅先生特意将母亲带在身边,时时照应。为了母亲在异乡不感受到寂寞,即使工作再紧张,压力再大,他也总能在每天抽出空余时间,到母亲房里陪她说说话,丝毫不见情绪与压力。在鲁迅接母亲到阜成门家中后,他极尽孝道,将最好的大房子让母亲住,自己则独居屋后一间简陋的小房充当书房兼卧室。他那时已经四十余岁。但还是像小时候一样,外出上班,到母亲面前打个招呼:“阿娘,我出去哉!”回来之后,也一定向母亲说句:“阿娘,我回来哉!”他每每领到薪水,照例要给母亲买她爱吃的糕点,让母亲挑选完毕后,才将剩下的一下部分留下自用。如此种种,在鲁迅生活中已成为一种做儿子的规矩。

鲁迅的母亲非常爱看旧小说,她不时要鲁迅提供。鲁迅或自购或托人代买,将一本本小说如鸳鸯蝴蝶派作品、张恨水的章回小说等,源源不断地送到母亲手中,即使她后来去上海,仍不断地给母亲寄书。他时常对人说:“我娘是受过苦的,自己应当担负起一切做儿子的责任。”

言传身教:家长之责

好的父亲如山,好的母亲如水。从小在母亲的悉心教养下成才的鲁迅,在为父方面一丝不苟。对于后辈的教导,鲁迅从没有一丝一毫的懈怠。即使坚韧如他、硬挺如他,可在后辈面前,倒是印证了自己说的那句话:“长者须是指导者、协商者,却不该是命令者。”他不似封建大家长般对孩子百般苛责,反而总是能够在言传身教中对后辈产生积极影响。周晔在其散文《我的伯父鲁迅先生》中向世人展示了一个和蔼可亲的伯父形象。在与周晔谈《水浒》时,年纪小小的周晔,有时候把《水浒》中一个人做的事情安在另一个人身上,甚至有时张冠李戴地乱说一气。即便如此,鲁迅摸着胡子,笑了笑,说:“哈哈!还是我的记性好。”这样打趣的语言,实际上是在用幽默的语言、委婉的语气批评小周晔读书太马虎。在周晔的眼中,伯父鲁迅是一个慈爱宽厚、诙谐风趣的家长,他总是在用特别的方式进行教育,而并非一味严苛。

鲁迅先生说:“生了孩子,还要想怎样教育,才能使这生下的孩子,将来成为一个完全的人。”鲁迅先生对于教导孩子的标准是让他们能够成为一个“完全的人”,成为一个能够立于社会且利于社会之人。他最为注重教导后辈如何为人。在《我们现在怎样做父亲》一文中,鲁迅先生指出,教育孩子最重要的是,“养成他们有耐劳作为的体力,纯洁高尚的道德,广博自由能容纳新潮流的精神,也就是能在世界新潮流中游泳,不被淹没的力量”。他尤为关注后辈人格的健康和高尚的品格。1936年,在鲁迅先生病重之际,他在散文《死》的篇末写下遗嘱,其中第五点是对当时7岁的周海婴的训示:“孩子长大,倘无才能,可寻点小事情过活,万不可去做空头文学家或美术家。”周海婴最终没有成为空头文学家或美术家,而是成为了一个“术业有专攻”的无线电专家。谦逊温和的周海婴,秉承父亲的家风,一生过得实实在在,低调平稳,最终成为了一名“完全的人”。他也常说:“父亲一直在鞭策着我,也给我压力。”

鲁迅的作品为中国文学立下了一座丰碑,其家风也伴随着低调且坚韧的“鲁迅精神”,一脉相承,代代流传,成为了为人称颂的“民族魂”。