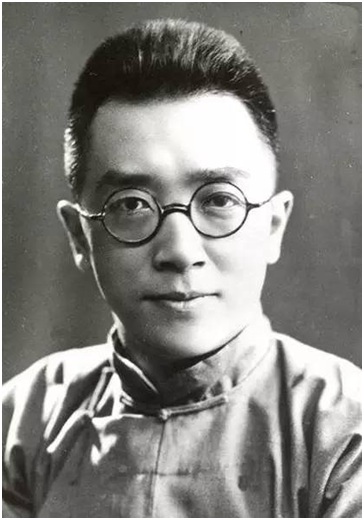

好家风传承:母亲淬炼胡适好品格

在著名学者、新文化运动的倡导人胡适故里——安徽绩溪县,有这样一句名言:“前世不修生在徽州,十三四岁往外一丢。”受到地理条件的限制,徽州人不得不外出谋生。而儿子出门时,母亲总会让其带上三根绳子——一根跋山涉水,不畏艰难;一根助人为乐、感恩他人;最后一根讲究信誉,买卖若赔了,自杀而死,也不能坑人。这是著名的徽商的家风,也是徽商成功的秘诀。

在胡适故居纪念馆里,挂着胡适亲笔手书的“努力做徽骆驼”的条幅。徽州无骆驼,这是比喻徽州人正义奋斗、宁死不屈的性格。胡适将徽州人开拓进取、忍辱负重、顽强勤奋的创业精神比作“徽骆驼精神”。“徽骆驼精神”在徽州广为流传,而“徽骆驼”也逐渐成了徽州人的代称。胡适家风则是其中的典型代表。

胡适出生于一个大家族,是安徽绩溪上川“明经胡氏”第42代孙。但因其幼年丧父,家境衰落,14岁便离家开始了求学生涯。胡适离开封闭落后的徽州,到上海触及这座城市浓郁的现代文明气息。但在这独自闯荡的生涯中,胡适的血液里始终流淌着徽州人的精神,践行着良好的家风。也正是“徽骆驼精神”和现代文明的融合,才造就了集35个博士头衔于一身的“胡适传奇”。

慈母严父

据胡适忆述,他幼时念的第一部书便是父亲胡传在胡适三岁时亲笔为其编写的《学为人诗》。这篇带有家训性质的四言韵文分别阐释了人臣、人子、兄弟、夫妻、朋友之道,使胡适从小树立了正确的“为人之道”,为其开启了人伦道德之门。而胡适对于其中的“道”的顿悟并非发生在他幼年时期。正如他在自述中提到,自己虽自幼念熟诗文,却并不知晓其意,直到四十岁开始写《四十自述》之际,才恍然大悟此书不但集中体现了传统教育下的人生观、价值观,更“采纳了理学家的自然主义的宇宙观”。胡适认为,其父所作的《学为人诗》接受了程朱理学格物穷理的治学态度,而程朱理学的遗风,也是胡适仅有的对父亲思想的间接继承。

1894年,中日甲午战争爆发,胡传艰难镇守台湾。次年正月,胡适和母亲在四叔的护送下离开台湾,而这一别竟成了永诀。胡适坦言,由于父亲去世过早,自己完全不曾受父亲思想的直接影响。对胡适来说,对其成长影响最大的人莫过于母亲。父亲早逝,留下23岁守寡的母亲,一人用瘦弱的身躯支撑起一个大家族。胡母不得不一人分饰慈母和严父两角,既要悉心照料儿子,又须对其严加管教。这一切都在胡适幼小的心灵中留下了最初也最深刻的记忆。

胡适的母亲冯顺弟是典型的旧社会传统女性,出身农村,从未读过书,但是宁可自己遭受困窘,也要供胡适读书。从其对儿子的照料和教育的重视,足以见得这是一位开明而有远见的母亲。胡母对胡适的管束十分严厉,绝不允许犯任何错误。胡适小时候有一次因贪玩逃学,回家后被母亲痛打。这一夜,胡母哭泣不止,警醒胡适不要丢早逝父亲的脸。从此,胡适变成了一头学海跋涉的“徽骆驼”。

胡母不仅要求胡适勤奋为学,更是要求他在待人接物上养成规矩。有一个初秋的夜晚,胡适吃完饭,只穿了一件单背心在门口玩。这时在胡适家住的姨母怕他着凉,便拿了件小衫出来叫他穿上。胡适不肯穿,随口回答:“娘(凉)什么!老子都不老子呀。”恰巧胡母从家里走出来,听见了这句轻薄的话。晚上人静后,胡母罚胡适跪下,重重地将其责罚了一顿。她气得坐着发抖:“你没了老子,是多么得意的事!好用来说嘴!”胡适跪着哭了很久,这件事也深深地烙在了他的记忆里。

但冯顺弟绝不是一个只懂得严厉管教儿子,而不懂得保护孩子自尊心的母亲。虽然她管教严苛,却从来不在别人面前骂胡适一句或打胡适一下,更不会同胡适的几个嫂子一样借打孩子出气叫别人听。即使是犯了大事,也要等到晚上人静时,才关上房门对其责罚。母亲对胡适的这种人格尊严的维护,使处在孤儿寡母的困窘生活中的胡适,从小就悟到了几分为人的道理,为他将来抬头行事,走上治学开拓之路奠定了基础。

母亲的教诲淬炼成了胡适身上的品格烙印,而胡适更多的是从母亲的身体力行中悟得修养性情的道理。胡母23岁守寡,又是当家的后母,势单位卑。面对不安分的媳妇和四处惹是生非的继子,她每一步路都走得小心谨慎、异常艰辛。胡适的大嫂二嫂爱闹事,一不顺心便打孩子出气,边打还边说些尖刻话来刺激胡适的母亲。而仁慈质朴的母亲总是忍辱负重,装没听见,实在忍不住,便走出门去,从来不和她们吵一句。母亲的宽容隐忍、善良仁慈有如此,但若遇到有损人格尊严的事,母亲则刚毅果决,绝不容忍。胡适游手好闲的五叔一次在烟馆里说胡适母亲家中有事总请某人帮忙,定是给了他不少好处。母亲知道后,请来本家,当面质问五叔她给某人什么好处。直到五叔当众认错赔罪,方才罢休。这一切都被胡适看在眼里。他在《我的母亲》中自述:“我在我母亲的教训之下度过了少年时代,受了她的极大极深的影响……如果我学得了一丝一毫的好脾气,如果我学得了一点点待人接物的和气,如果我能宽恕人,体谅人——我都得感谢我的慈母。”诚然,他日后好脾气的养成,和他在这个大家族中冷眼旁观的日子有着很有的关系。梁实秋以“温而厉”评价胡适,我想这种性格正是受到了仁厚而刚毅的寡母的濡染。

1919年3月,胡适的长子祖望出生。而胡母受尽了人生的悲痛与磨难,却未及孙子出生,撒手人寰。故此胡适为孩子取名为祖望,又名思祖,也是对母亲的永久怀念。

家风延续

作为学者,胡适虽从文而未涉商,却发挥了“徽骆驼”进取开拓、不畏艰难的精神特质,形成了勤奋严谨的治学之风;作为一个父亲,胡适也将良好家风延续到教子之中。

胡适14岁就离开了家乡和母亲,入上海私立澄衷学堂,开始了漂泊的求学生涯。而胡适的长子祖望,则在其10岁时就离家去了沪江大学附中上学。《胡适家书》在“教子篇”中,就有一封彼时胡适送别儿子的家书。虽然儿子如此年幼就离开父母,胡适有许多担忧与不舍,但仍认为,离开家庭独自闯练对儿子来说是最好的办法:第一使其操练独立的生活,第二使其操练合群的生活,第三使其自己感觉用功的必要。他叮嘱儿子:做好自己,“最要紧的是做事要自己负责任”;对待他人,“能帮助别人,须要尽力帮助人,但不可帮助别人做坏事” 。胡适将自己闯荡的行事准则告予儿子,为儿子的前路点亮了一盏明灯。

他要求孩子要做一个有进取心、有志气的人:“功课要考优等,品行要列最优等,做人要做最上等的人,这才是有志气的孩子。”但同时也警戒儿子:“志气要放在心里,要放在工夫里,千万不可放在嘴上,千万不可摆在脸上。”一个人无论志气怎样高,对人切不可骄傲。成绩不论怎么好,待人要谦虚和气。“你越谦虚和气,人家越敬你爱你,你越骄傲,人家越恨你,越瞧不起你。”祖望正是携着父亲这样的嘱咐开始了独自一人的闯荡,“徽骆驼精神”得到了一代又一代的绵延。