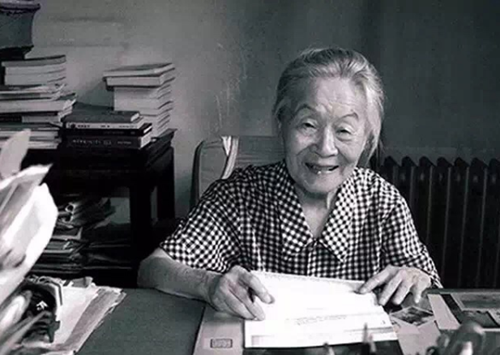

好家风传承:杨绛家风——诗书韵味伴随成长

家风素描

杨绛出身书香世家,父亲杨荫杭学养深厚,早年留学日本时受到孙中山和黄兴的影响,参加反清革命运动,后又留学美国,获法学硕士学位,回国后于大学教书,出任司法机关要职,担任《申报》副主编……他的工作不时调动,司法独立的主张却一直坚守,所承办的案件还引起了当时的一阵轰动。这样的父亲在别人眼中不免有些不怒自威的凝重,甚至连钱钟书初见他时都有些害怕。不过,在与其相处一段时间之后,就摸着了“望之俨然,接之也温”的脾性。

父亲的严厉让杨绛自小就很有主见,杨绛在中学念书时,不愿上街宣传喊口号,父亲不帮她找托词请假,却教她学林肯“Dare to say no”(敢于说不)!不是因为家风保守封建才拒绝喊口号,而是激发个体的独立意识才拒绝,这份教导也让杨绛受用终身。不过,其父“望之俨然,接之也温”的脾性,却让孩子们很愿意亲近他。每晚临睡时,杨绛会去父亲床边,听父亲朗声读诗。风雅的诗书韵味,就此成为杨绛的成长印记。

除了严慈相济的父亲,母亲的温柔宽厚也对杨绛有着深刻的影响,在日后为人妻为人母的生活中,母亲一直是杨绛学习的榜样。杨绛曾在自己的回忆散文中笑母亲总是后知后觉,有人欺她,察觉之后也很快就忘了,故一辈子也没结上冤家。当起家来更是有道,给老家寄的钱一辈子也没有出过差错。

杨绛父亲言传身教的教育方式,也深刻影响了杨绛教育自己的女儿钱媛。她与丈夫钱钟书对女儿从不训斥,女儿常见父母读书,便“猴儿学人”也捧本书来读,渐渐也培养出自己读书的门道。杨绛与钱钟书还注重让孩子自己去探索,精通多门外语的夫妇二人,在女儿遇到不识的单词时,不会直接告诉她意思,而是让她自己翻字典。

唯有对家人至上的关心,才有这番伟大的力量,她自始至终都是个痴护家人的了不起的女子。

难能可贵的处世态度

女儿、妻子、母亲……当这些人生角色逐一成为回忆中的片段,睿智如她,也不禁在笔下流露出对生死之事的困惑。在102岁时出版的《忆孩时(五则)》中,她写道:“人生四苦:生、老、病、死,可是‘生’有什么可怕呢?这个问题可大了,我曾请教了哲学家、佛学家,众说不一,我至今该说我还没懂呢。”她也迷茫,也痴痴地想着过去与将来,不过,她笔下纯净的文字,却可以给无数读者带来直扣心扉的感动,写下这些字句时她平和沉静的神态,已然是生命中伟大的答案了。

杨绛为世人所熟知的身份,一是作为钱钟书的夫人,二是《堂吉诃德》的译者,三是一位笔触生动的作家。她是著名的作家、戏剧家、翻译家,也曾担任过中学的校长,小学的教员,下放看菜园时也边看书边写字欣然度日。与钱钟书相识相恋的故事,为世人所向往;通晓英、法、西多国语言的聪颖、撰写书稿剧本的才情为世人所倾慕,她独具气韵的处世态度,更是难能可贵的。

她是钱钟书口中“最贤的妻,最才的女”;是父亲膝下带着女儿娇气,却也聪颖乖巧的四小姐;是细心呵护从小体弱的独生女的慈母。她的一生波澜起伏,在精神与物质上经历的坎坷不计其数,然其生活,及其周围人的生活,总能因她款款一句“不要紧”,又变得宜人可爱起来。杨绛在坐月子期间,钱钟书独自生活闯了不少祸——打翻墨水、碰坏了台灯,她都宽慰“不要紧”;家里请来做事的小姑娘失手烧着了炉子,望着有蹿天之势的火焰,她如孩子王般镇定,统领家人扑火……虽说她也因此事受到了惊吓,晚饭食不知味,却以其沉着和冷静将家人安抚妥当。这样的性格是其为文特色,也是持家之方。

杨绛也一直想像母亲那般好好持家,每日精心准备饭菜,虽因为时局动荡和种种意外未能得偿夙愿,杨绛始终觉得未能达到对自己理想中的要求。在《走到人生边上》一书中,她因没有及时了解女儿的病情而忏悔,自觉远不及母亲那般关护子女。但想必在先生和女儿心中,她自始至终都是个痴护家人的了不起的女子。

然而,当钱钟书与女儿钱瑗先后病重住院,世上再也没有人比她更难过了。她一人照顾两位至亲,频繁奔波医院。考验的不只是体力,还有精力。她以沉静应对生活的坎坷,她告诉自己,得留在人世间,打扫现场,因为她对钱钟书说过:“不要紧,有我。”她知道,先生最信这句话。

芦苇似的杨绛

黄薇在《百岁开一话杨绛》中写道,杨绛的婆婆对这个媳妇大为赞叹:“笔杆摇得,锅铲握得,在家什么粗活都干,真是上得厅堂,下得厨房,入水能游,出水能跳,钟书痴人痴福。”原本是杨家四小姐阿季,现成了钱夫人杨绛,锅碗瓢盆的事务在生活中慢慢摸索得来。后两人留学英国,这些琐事不得不会,杨绛只把这些家事都当作游戏,和钱钟书二人办家家酒一般过日子,像原始人习得钻木取火的技能一样,一步一步进化到现代人,渐渐熟练操持家事。

沉稳平和的性格与从小的家教有关。杨绛当时在高中还不会辨平仄声,父亲也不急着教她,“不要紧,到时候自然会懂。”用心体味,水到渠成。

胡乔木曾对杨绛的《干校六记》下了十六字考语:怨而不怒,哀而不伤,缠绵悱恻,句句真话。钱钟书也说:“杨绛的散文比我好”,“是天生的好,没人能学。”杨绛回忆第一次见钱钟书,见到的是他眉宇间的“蔚然而深秀”,不过,这词形容杨绛其人其文也是妥帖的。她层层叠叠的思念唯有以文章寄托,在《我们仨》中她怀念至亲,在《走到人生边上》她追问生与死、灵与肉的关系……她也迷茫,也痴痴地想着过去与将来,她说自己思考问题越来越慢,但那些纯净的文字所带来的感动,却是直扣心扉的。

杨绛的沉、稳是基于坚韧的力量,杨绛走过的日子,有她对待人生的大智慧和对待生活的小智慧,选择最与自己相宜的道路,不一定是最容易走的,却是值得一直走下去的。

那个时代,她像一根芦苇,柔韧秀美,在簌飒秋风中偏居一隅,等待风过,在春日烂漫里从不招摇,换得一身清净。