好家风传承:从“六尺巷”到《父子宰相家训》

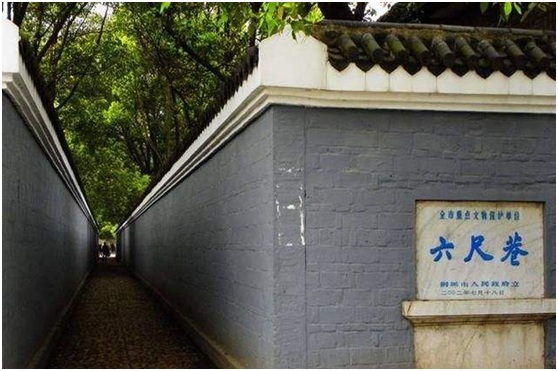

六尺巷位于安徽省桐城市西南一隅,全长100米,宽2米,建成于清朝康熙年间,巷道两端立石牌坊,牌坊上刻着“礼让”二字。“桐城六尺巷,和谐名城扬”,这是2006年11月,时任国务委员唐家璇在参观六尺巷后给“六尺巷”的题词。2007年4月,“桐城文庙六尺巷”成为国家3A级旅游景区。

由“六尺巷”,我们不能不想到清朝一代明臣张英。张英,1617年出生在安徽桐城,康熙年间考中进士进入翰林院做事。后来南书房成立,张英作为编纂官,修改编纂过《国史》《政治典训》等作品。1699年,张英升为一朝宰相,就在他任宰相期间,流传了一段“六尺巷”的佳话。

张英的桐城老宅与吴家为邻,两家府邸之间有个空地,供双方来往交通使用。后来邻居吴家扩建房屋,要占用这个通道,张家不同意,双方将官司打到县衙。县官考虑纠纷双方一个官位显赫,一个名门望族,不敢轻易了断。在这期间,张家人写了一封信给张英,要求张英出面干涉此事。张英回信中批诗一首云:“千里修书只为墙,让他三尺又何妨。万里长城今犹在,不见当年秦始皇。”家人阅罢,理解其意,主动让出三尺空地。吴家见状,深受感动,也让出三尺房基地。张家三尺,吴家三尺,形成一个六尺宽的巷子,从“懿德”到“礼让”,一段佳话就此流芳百世。

张廷玉是张英的次子,康熙三十九年(1700年)进士,官至刑部左侍郎,整饬吏治。雍正帝即位后,历任礼部尚书、户部尚书、吏部尚书等职。张廷玉死后谥号“文和”配享太庙,是整个清朝唯一配享太庙的汉臣。他为官康、雍、乾三代,为两千年封建官场之罕见。

《父子宰相家训》是张英、张廷玉父子撰著的《聪训斋语》《澄怀园语》合集。此书总结先辈立身立言、为人处世的经验教训,参以官宦仕途、为人处世方面的亲身经历和切身感受,结合古圣时贤的言行事例,以生活中所见、所闻、所思、所感的些微小事,言简意赅、深入浅出地律身训导其后人“积德者不倾”:俭以养德、仁廉布德、积善成德、益人厚德。

俭以养德。德始于俭。张英、张廷玉主张持家以“俭”,从自己做起,身体力行。张英致仕归里之后,仍俭于饮食、俭于交游、誓不着缎、不食人参。不管是暂住乡里,还是久居京城,他都要求家人把一年的动支费用精心筹划,分为十二股,一月用一股,每月底总结所余,用来应付贫寒之急,或者“多做好事一两件”。张廷玉则“所有者皆粗重朴野,聊以充数而已”,以致王公同僚“多以俭啬相讥嘲”。

仁廉布德。张英、张廷玉以勤政仁廉为做官第一要务,德彰显于仁廉。许多清正廉明的地方官员,因为有张英的保护和举荐,不但免遭不测之祸,而且得到皇帝重用。他要求入流子弟做到,“使我为州县官,决不用官银媚上官”。张廷玉认为,履职应公正自守,不要计较个人毁誉得失,不能枉法徇私。“宁受人毁,不可受人之誉”,他强调居官清廉乃分内之事。“为官第一要‘廉’,养廉之道,莫如能忍。”他要求子孙后人做官“拼命强忍,不受非分之财”。

积善成德。张英、张廷玉谆谆告诫子孙,人必厚重沉静,而后为载福之器。积德行善,不与人争夺,就不会倾覆危亡、丧身败家。行善淑世,正如地上种了禾苗,就不易长草;心中有善,就不易生恶。滴水成河,粒米成箩;勿轻己灵,勿以善小而不为。

益人厚德。张英、张廷玉言传身教,主张做人以谦让、益人为本,“厚重谦和”,与人相交,一言一事,考虑“皆须有益于人”。张英晚年在龙眠山构筑“双溪草堂”,与乡民相处,不以宰相自居,而以山间老人与百姓交往。他说,“如果人能处心积虑,一言一动皆思益人,而痛戒损人。则人望之如鸾凤,宅之如参苓。”他训诫子孙要明白“满招损,谦受益”之义,并说“天地不能常盈,而况于人乎?”在为人处世方面,张廷玉要求“一言一行,常思有益于人,唯恐有损于人”。他力主为人厚道,处事要内宽外严,不可苛刻。用动之以情、晓之以理的方法训示子孙敬人、爱人、益人,自然会德不孤,必有邻。

《父子宰相家训》使其后代受益颇深,他们益于先辈淡泊致远、克已清廉的家风,六尺巷在先辈那里宽了六尺,而在后世子孙心胸中又宽了万丈。